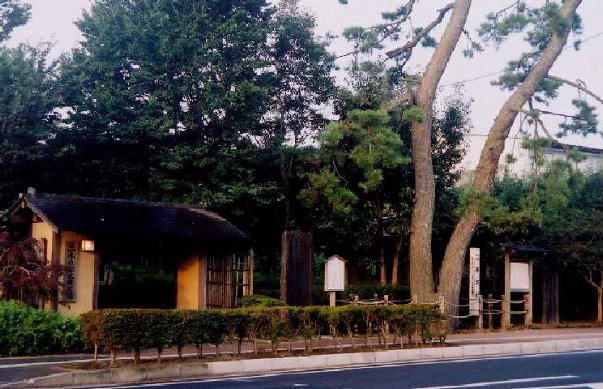

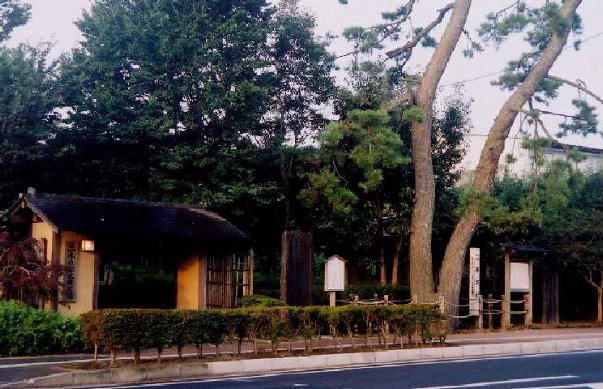

(春の風)

春始め風は二木の松に寄り

岩沼の宿

武隈の松にこそ目覚むる心地はすれ。根は土際より二木にわかれて、むかしの姿うしなはずとしらる。先能因法師おもひ出づ。往昔むつのかみにて下りし人、此木を伐て名取川の橋杭にせられたる事などあればにや、「松は此たび跡もなし」とはよみたり。代々あるは伐、あるひは植継などせしと聞くに、今将千歳のかたちとゝのひて、めでたき松の気しきになん侍し。たけくまの松みせ申せ遅桜と挙白と云うものゝ餞別したりければ、

桜より松は二木を三月越し (松尾芭蕉 おくのほそ道より)

|

|

| archives | 蛙鳴道場 | 蛙歳時記 001 |

|

|

| home | old home | table | next page |

|

|

| 001 |  |

|||

(春の風) 春始め風は二木の松に寄り 岩沼の宿 武隈の松にこそ目覚むる心地はすれ。根は土際より二木にわかれて、むかしの姿うしなはずとしらる。先能因法師おもひ出づ。往昔むつのかみにて下りし人、此木を伐て名取川の橋杭にせられたる事などあればにや、「松は此たび跡もなし」とはよみたり。代々あるは伐、あるひは植継などせしと聞くに、今将千歳のかたちとゝのひて、めでたき松の気しきになん侍し。たけくまの松みせ申せ遅桜と挙白と云うものゝ餞別したりければ、 桜より松は二木を三月越し (松尾芭蕉 おくのほそ道より) |

||||

|

|

||||

| 002 |  |

|||

(鳥帰る、宮城大崎) 船形山の稜線越えて鳥帰る ここは名だたる渡りの地、直線を描いて北へ向う渡りの一群に、 舟形山の稜線は幽かだ・・・ |

||||

|

|

||||

| 003 |  |

|||

(弘前公園) 手踊りの仕種を誘う紅枝垂 |

||||

|

|

||||

| 004 |  |

|||

(みやぎ多賀城に遊ぶ) 多賀城の丘の石文草青む つぼの石ぶみは、高さ六尺余、横三尺計歟。苔を穿て文字幽也。四維国界之数里をしるす。「此城、神亀元年、按察使鎮守苻将軍大野朝臣東人之所置也。天平宝字六年、参議東海東山節度使同将軍恵美朝臣朝獦造而、十二月一日」と有。聖武皇帝の御時にあたれり。むかしよりよみ置る哥枕、多くかたり伝ふといへども、山崩川流て、道あらたまり、石は埋て土にかくれ、木は老て若木にかはれば、時移り代変じて、其跡たしかならぬ事のみを、爰至てうたがひなき千歳の記念、今眼前に古人の心を閲す。行脚の一徳、存命の悦、羈旅の労をわすれて、泪も落るばかり也。 (松尾芭蕉 おくのほそ道より) |

||||

|

|

||||

| 005 |  |

|||

(越後、出雲崎) 妻入りの家並みを抱いて春の海 |

||||

|

|

||||

| 006 |  |

|||

(宮城岩沼 初午) 初午の奴の跳ねる日和かな |

||||

|

|

||||

| 007 |  |

|||

(青葉闇 出雲崎五合庵) 草庵に風も潜むる青葉闇 |

||||

|

|

||||

| 008 |  |

|||

(名残雪) 春暁や学位記は独逸行きとなり |

||||

|

|

||||

| 009 |  |

|||

(山法師) 山法師甲子の森の秘湯かな 福島・甲子温泉は山の中、 白い山法師の道を辿れば、その先は行き止まり、 そこにあるのは深い緑の山々なり。 |

||||

|

|

||||

| 010 |  |

|||

(つばくらめ) つばくらめ奥羽山脈果つるまで (河北俳壇入選句・2004/06/13) |

||||

|

|

| home | old home | table | next page | |||